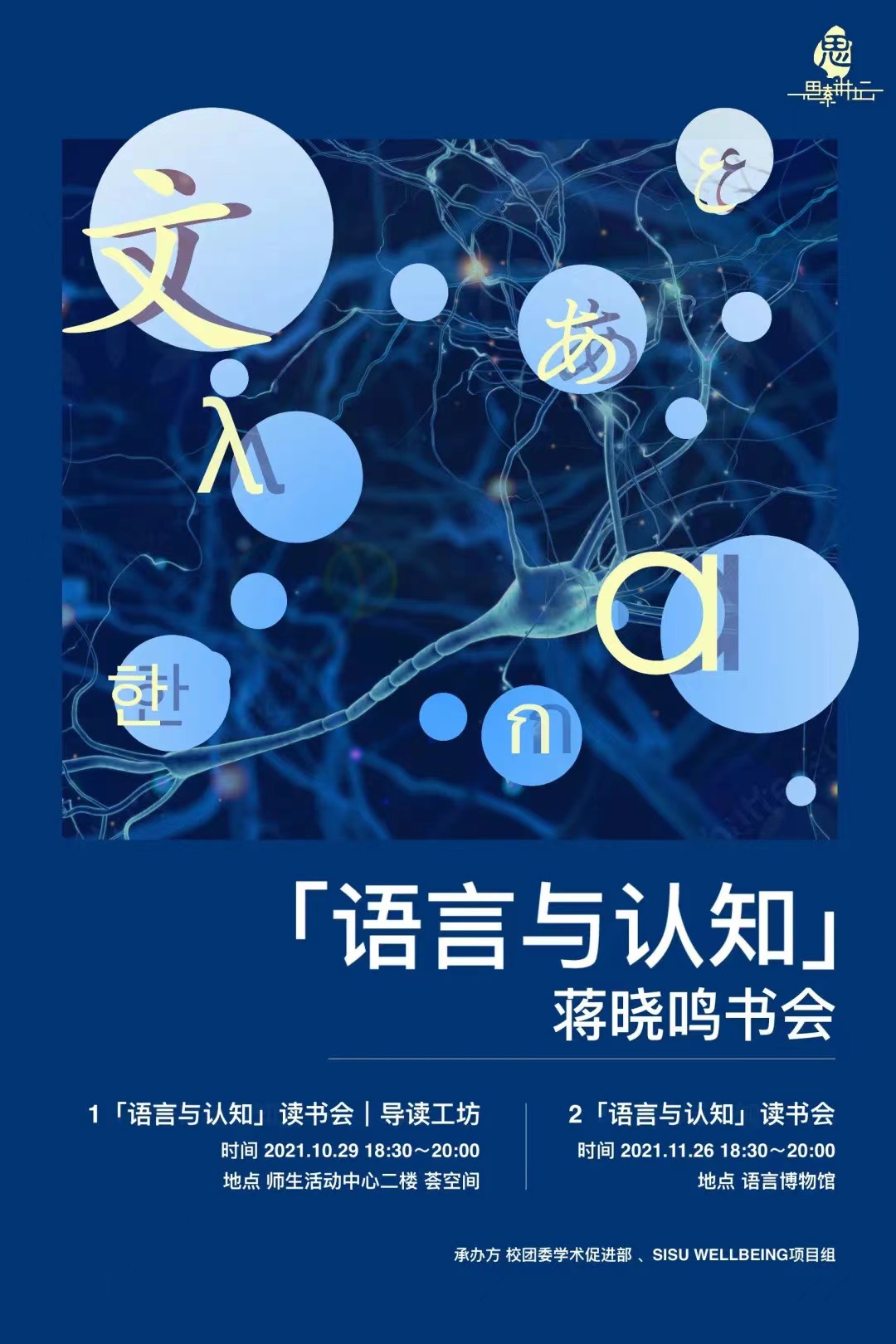

围绕Steven Pinker的书The Language Instinct: How the mind creates language (中译版:《语言本能》),首先由同学进行读书汇报,并由蒋老师进行点评和延伸讨论。此外,还将在推送中推荐书会之后可以继续深入学习的延伸阅读书目。

我们每个人都生活在语言的环境之中。我们阅读,交谈,或是写下词句来表达自己的所思所想。但如果我们将目光转向语言本身,像对待一件崭新陌生的事物一样,来问自己:

有没有一种可能,使用某些语言的人们描述一个人走路,不会说“He walks”,而是“As solitary masculinity, leggedness proceeds”?*此例来自于《语言本能》

或者,我们会问一些更加复杂的问题:语言能否决定思维?普遍语法是否存在?语言是后天习得的,还是人与生俱来的本能?孩童是如何能够快速掌握他/她的母语的?……

如果你曾对语言的奥秘感到好奇,不妨带着这些问题,走入《语言本能》(The Language Instinct: How the Mind Create Language) 一书中广袤神奇的语言世界吧。

(一)

在《语言本能》一书中,作者史蒂芬·平克(Steven Pinker)援引语言学家乔姆斯基(Noam Chomsky)“语言是人类的生物本能而非文化创造”的观点,进一步提出了人类交流使用的自然语言与思维所用的“心语”之间的一种新的联系:自然语言是翻译心语的工具。人类用语言交流,实际上是借语言之手进行的心语的沟通,而这一理解语言的过程称为“语迹”。人类语言能力的精妙伟大在书中得以体现,读者亦能借语言学之孔一窥心智本源。

史蒂芬·平克教授认为,语言产生于人类心灵间的互动,它并不只是创造、塑造人性之物,同样是反映人性的窗口。在先导工坊里放映的What our language habits reveal 的讲座中,教授简要阐述了语言在人们用于概念化理解世界的认知机能和支配人类互动的关系类型这两方面的作用。语言具有规律性,其似乎是建立在一套固定的概念之上的,而人们受思想的语言即“心理语言”对语言使用的支配的影响,则会对语言意思中微妙的差别做出敏感的判断。语言的传播形式除了字面意义外,还有准隐喻。在这个隐喻中,我们把想法看作物体,把句子想象成容器,而沟通则是一种发送。同时人的思想拥有的用不同方式构思同一事件的能力也在语言中得以体现。语言除了是人们概念化世界的认知机能外,还支配着人类的社交活动,它是磋商人际关系的一种途径。其中含蓄的间接话语行为利用其模糊性发挥着重要作用。

总而言之:语言是人类的集体发明,它折射出我们如何用概念理解现实世界、如何互相沟通交流。通过分析语言的许多微妙、繁复之处,也许我们可以明白是什么支配着我们的举动。

(二)

先导工坊还为大家提供了一些语言与认知相关的独特视角。在Daniel Tammet的Different of knowing演讲中,“直觉与本能”的重要性屡被提及。正如先生所言:“我们的个人感知是我们如何获取知识的核心。感知判断,而非抽象推理,指导并塑造了我们了解事物的过程。”他反复提及了一个重要的概念——“联觉” 。根据辞典的解释,联觉的意思是“本来是一种通道的刺激能引起该通道的感觉,现在还是这种刺激却同时引起了另一种通道的感觉。”这种类似于“通感”的体验是人的感知的重要功能。如在先生眼中,每一个数字都有其独特的形状和颜色。每一个文字也有着美妙颜色、情感和纹理。“3”是绿色的,6是一个孤独的小型黑洞……这些感知正是“联觉”的重要体现。

同时,Daniel认为,语言的发展经历了这样的过程:匹配声音,对应主题、同时伴随着听者个人的直观经验的发展。而这一系列的过程都离不开人的感知——直觉与本能。发现美与激情依靠的不是理性的批判分析,而是直觉的感知与体验,这便是”Different ways of knowing”这则演讲的核心观点。

蒋晓鸣

上海外国语大学语言研究院教授、博士生导师。主要研究方向为心理语言学和神经语言学。采用行为、神经电生理和神经成像等手段探讨不同个体言语交流和互动过程中的嗓音表情编码和解码、社会情感的言语信息加工、以及语言活动中的认知运算及其应用。曾任NuanceCommunication自然语言处理方向高级言语科学家、日本广岛大学教育学院访问研究员,目前在SCI/SSCI收录的国际刊物上发表论文数十篇,在研多项国家自然科学基金面上项目、上海市哲学社会科学规划项目。

新闻报道